我分析过自己的绘画趋向,与日本的艺术有联系,

而这个联系的根源在哪里?在唐宋艺术上面。而我绘画的源头应该也是在那个地方。

雪国非常美,我看到下雪最美的地方就是那里,

黄昏的时候天是深蓝色,大朵大朵的雪花落下来,跟童话世界一样。

--徐晨阳

徐晨阳 《春水之一》 162cm×112cm 布面油彩 2016 年

寂寞雪国

张荣东:这是我们第二次见面,你最初给我的印象很沉静。我也第一次看到像十三陵艺术区这么安宁的艺术区,特别喜欢屋檐上的荒草,有点萧瑟感。这种中国的传统院落,仿佛是隐含着神秘故事的地方,你当时为什么选择这里做自己的画室?

徐晨阳:我到这边也很偶然。当时一个做评论的朋友在这儿买了房子,我们两家关系很好,他夫人请我们一家来参观。我们觉得这个地方气息不错,三面环山,向南是开阔的平原。我也曾先后在高碑店和宋庄有过画室,那边有点嘈杂,还是喜欢一个能够让自己沉进去的地方,我的创作也需要一个安静的状态,所以就来到了这里。

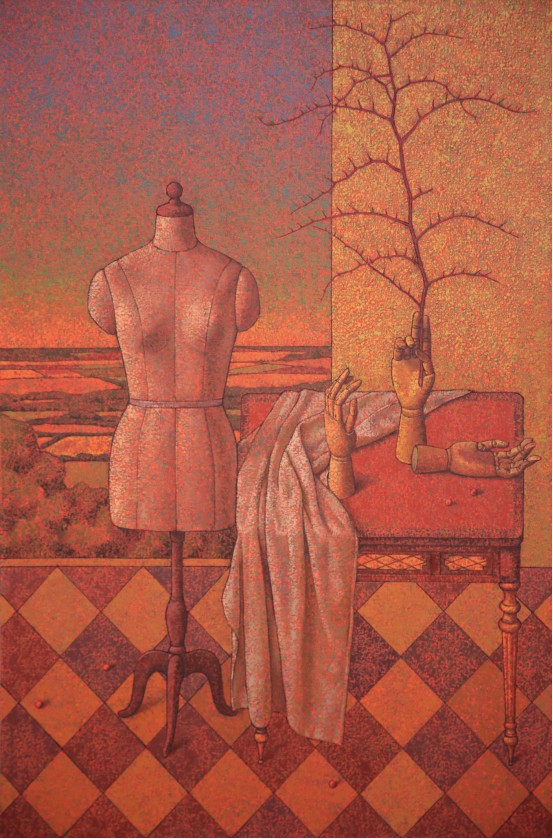

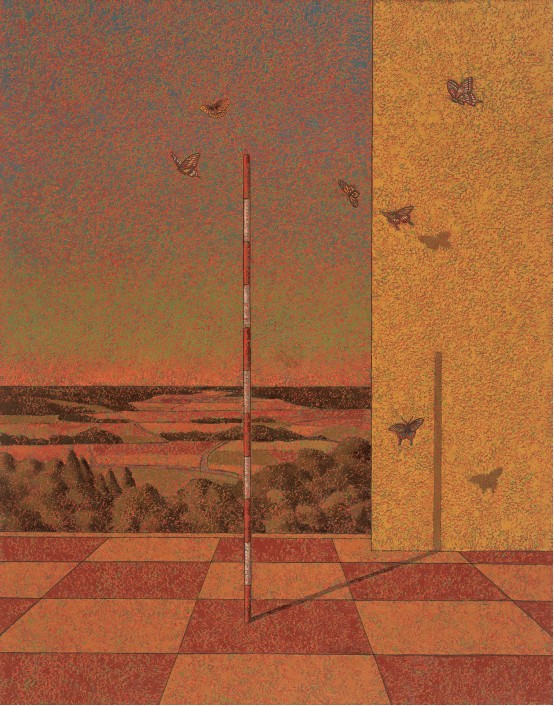

徐晨阳 《有静物的风景2》 97cm×145.5cm 布面油彩 2014 年

张荣东:你在日本有一段学习创作经历。我个人对日本文艺很有感情,最喜欢的小说家是川端康成,他的全集我不知读过多少遍。日本画家中,我特别喜欢平山郁夫,包括他的人生状态,还有其作品里面所呈现出来的一种非常典型的东方之美。正如川端康成的作品中表达出来的那种淡淡的忧伤,细腻的人和天地的相融状态,非常微妙。无论是早晨玻璃杯的反光,还是雪国的星空,都蕴含着神秘的觉悟与发现。由中国传入的禅宗在中国已然式微,却在日本开花结果。

徐晨阳:禅宗在日本确实得到了很好的发展,包括茶道、花道等,都跟禅宗有关系。而从禅宗里面,他们又引申出对自身文化产生深刻影响的几个审美取向,比如对自然朴素的亲近、对“寂”的体会、对“幽玄”的感悟。其中“幽玄”一词,如果要解释起来会需要很多文字,打个最浅显的比方:我们看到一朵盛开的花,不仅要欣赏它此刻的美,也要感受它盛开之前的成长所经历的风雨严寒,还要体会其盛开之后的枯萎和凋零。这种对美的体会是很东方的,也是川端康成小说里细腻纯美之中带着淡淡忧伤的原由。包括平山郁夫、东山魁夷的绘画也是一样,有着东方独特的审美。

另外,你喜欢川端康成,我想也是由于对他那种创作态度的认同,因为他是用生命在写作。好的艺术创作从来都不会是以一个轻松地、随便玩玩的状态就能完成,它必定是用生命和心血凝结成的。

很多人都可以称自己为艺术家,但是每个人对自己艺术的态度其实是不一样的。我刚去日本的时候是1994 年,日本的经济刚从高峰滑下来,艺术市场一下子就不好了,之前似乎所有的画家都能卖得很好,好到什么程度?我合作的一个画廊老板跟我说,他那时候做展览,有时候早晨刚刚挂好画,还没等展览开幕就全部卖掉了。我去的时候市场已经不景气了,但还不是谷底,只是在走下坡路。当时我们大学有一位教授,叫福冈奉彦,是独立美术协会的画家,他跟我说画不好卖了,对绘画来说不是坏事,甚至是个好事,因为在这样情况下留下来的,才是真正喜欢画画的人。画画从来都不应该是发家致富的途径,你从心里面喜欢画画,从小就喜欢做这个事情,只能做这个事情,然后你就一直做下去。

徐晨阳 《枝》 145.5cm×97cm 布面油彩 2015 年

张荣东:在你的画里面,我明确地感受到你和日本有一种非常深刻的精神联系,比如你绘画中的细腻、敏感,有一种东方式的,很沉静、很典雅的味道。

徐晨阳:你讲得非常对,我跟它有一种联系,这种联系我是这么认为的:日本的文化受中国唐宋文化的影响极深,唐宋文化的气息在日本延续至今。一些在中国已经被淹没在历史长河里的东西,在日本被保留了下来,这就是我们祖先的东西,比如那种气质以及对美的态度。我分析过自己的绘画趋向,与日本的艺术有联系,而这个联系的根源在哪里?在唐宋艺术上面。而我绘画的源头应该也是在那个地方。

徐晨阳 《有静物的风景3》 80cm×117cm 布面油彩 2014 年

张荣东:归根到底还是一种东方式的审视世界的方式,比如说到围棋,川端康成写过一部小说《名人》,主角是日本的一位围棋大师本因坊秀哉,其中谈到围棋是一种美的过程,不是竞技运动,因此要让它回归到一个最美的状态,到了这个程度,胜负就不重要了。围棋不应该是竞技运动,它在电视上被分在体育台就很荒谬,从来没有一个解说员在讲棋局之美,或者谈它呈现出怎样的一种精神状态,没有人以审美的视角来看它。我觉得对中国的艺术家来说,这是一个最大的问题。中国当代的画家也仿佛具有了一种实用性、竞技式、技术性的表达,而脱离了心灵的真实感受,缺失了心灵的建构。

这就缺少了一种美的回味,比如像川端康成那样讲一个故事。《雪国》里,一个人坐着火车进入到冰雪世界,像进入一个传奇、一个桃花源一样,你的心灵可以安放在这个地方。我看到你在某种精神性上,是中国唐宋的东西也好,是日本保留的也好,你还是在追寻着一种美的过程、一种美的呈现。还是继续聊聊你在日本的经历吧,那段经历在精神性上对你有什么启示。

徐晨阳:你刚才讲的围棋是很有意思的一个点,我对围棋也感兴趣。我一直觉得日本的围棋讲求行棋的美,还有个“道”在里面,那是作为一个棋手应有的格局。我在日本的时候,有一个来自韩国的棋手在日本棋界所向披靡,但是他的棋并不好看,属于不死不休的,纠缠不清直到最后把对方打败。很多老一辈日本棋手不屑于这么下棋,他们往往下到一定程度就停手了,不会穷追猛打,相互留有余地。这个跟唐宋文化还是有关系,日本人在学习了围棋的同时,也保存了一点围棋里面的士人气质。

那时候日本有一个藏家跟我关系非常好,他手上有我的几十幅作品,我只要办画展他就会来,几乎我所有时期的作品他都有,是纯粹的收藏。我们的相识很偶然,当时他是一个市立公民馆的馆长,公民馆邀请我去做讲座。那之后有一次他邀请我到他家做客,我挺吃惊,因为在日本,一般不会邀请别人到自己家里,关系好的话,也只是在外面一起吃个饭。那天在他家里,我们下了一盘围棋,我赢了,后来我慢慢淡忘了这个事情。2015 年,我在798 的新绎空间做个展,他带夫人专程来北京看我的展览。那天《新视觉》杂志社的柳莹主编也来看我的画展,正巧遇到,她就想跟这位日本藏家做一个访谈。他在访谈中讲起那盘棋局,认为我实际上可以赢得更多,但围棋其实是男人之间的一种文雅的争斗。他通过这盘棋感受到了我的为人,之后就一直是很好的朋友。

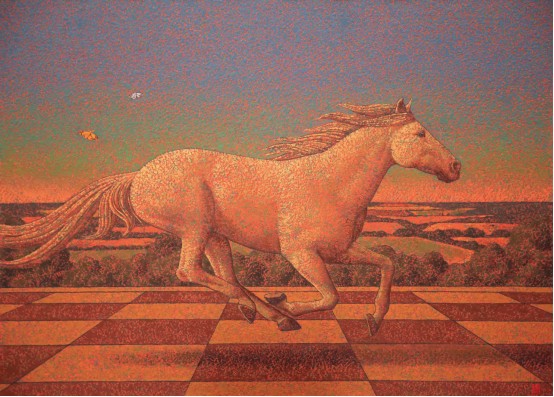

徐晨阳 《御风》 73cm×100cm 布面油画 2015 年

张荣东:古人讲手谈嘛,事实上,下棋就是两个人在交流自己的状态。吴清源年轻的时候是非常地能杀、能打,到老年他的思想有所转变,尤其是他晚年,意识到还是要回到中和圆融的境界,回到东方式的一种沉静中和,讲求“中和之美”。

现在的棋坛在气质上就不太好,你很难看到优美的灵魂。你下棋也好,搞艺术也好,搞文学也好,最后呈现出来的是你的灵魂之美,当这个东西离你的灵魂远了,它就变成一个非常表面的东西,那就非常没意思了。

徐晨阳:围棋的本质不是胜负,是一种交流。

张荣东:你对围棋的态度,关联着日本当代一种非常美的观看世界的方式,也关联着我们唐宋的雅致,唐宋是非常优雅的时代。

徐晨阳:我们看宋朝的艺术,可以感受到,那个时代是有品位的,无论是诗词还是绘画。用的瓷器也是,简单、脱俗、文雅,拿在手上不扎眼,精致而有分寸。

张荣东:说到瓷器,宋代的汝窑,一片天青色就成就了最美的器物,而到了清朝,错彩镂金、珐琅彩,各种颜色交织,却凸显俗气。

徐晨阳:缺了文气和雅致。

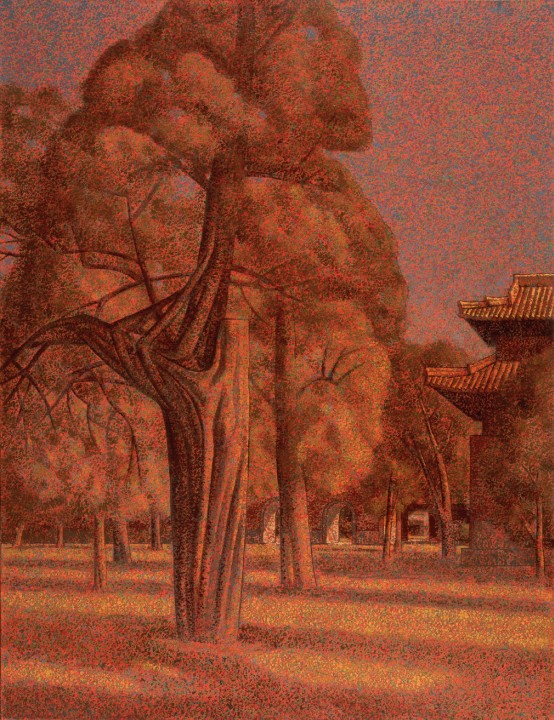

徐晨阳 《国子监夕照》 145.5cm×112cm 布面油画 2014 年

张荣东:除了围棋,你还有什么嗜好?

徐晨阳:上大学的时候会打牌、打羽毛球、打排球,去了日本后,冬天会去滑雪,这些只能算兴趣。说到嗜好,最大的嗜好只有画画了,沉浸其中,乐此不疲,附带着听点音乐,喝点茶和小酒。

徐晨阳 《J 的肖像1》 73cm×53cm 布面油彩 2016 年

张荣东:在日本十几年,给你留下最深刻的印象是什么?

徐晨阳:这么多年,如果讲“最”的话,其实很难,有太多的记忆在里面。我从小生活在无锡,又去过盐城,然后在南京,现在又定居在北京,很少能够在一个地方待十几年。

我在日本有很多很好的朋友,日本是一个很有礼貌的社会,人和人之间的关系很好,除了东京、大阪那种大城市,不认识的人走在路上也会打招呼,你掉什么东西都不要担心丢掉,你回去找,它大概还在那边。我住在筑波的时候,了解到一些朋友家晚上是不锁门的。不是说它有多么文明,而是一个正常的社会就应该是这样子的。

他们民间保留了不少中国以前好的东西,但是这个国家是一个没有大义的国家,包括直到现在它都不敢承认在日本侵华战争中犯下的一些罪行,这就是没有大义,没有担当。不光是对国外,对国内也是这样子。前几年发生的地震造成了核泄露,灾害地区的那些老百姓没人管,政府把他们安排到别的城市去,都很艰苦,这就是政府没有担当。而作为一个民族,他们做事情认真,这些是值得中国人去学习的地方。

你刚刚说到川端康成,我刚到日本的时候,住的地方就和川端康成描写的雪国很接近。

张荣东:你住的地方就是在《雪国》描述的地带?

徐晨阳:我住的地方的雪要比雪国那边还要大,每年差不多要下三米厚的雪,你想想是什么概念,三米的话就是一层楼的高度。据说,在以前,那里有的人家到了冬天就不从家门出入了,而是从二楼出入,因为雪的厚度跟二楼正好平了。现在马路中间都有喷水的设备,路上不会积雪,旁边会形成雪墙。常常是黄昏的时候刚开始下雪,第二天早上已经积有半米多厚了。这个地方很美,但是美都是有代价的,大雪给生活带来了不便。我住在那边的时候,一下雪就要去挖车子,因为车子被埋在雪里成了个雪包,挖出来后,第二天又要再挖一遍。像我们住在学校的宿舍还好,当地上班的人就比较痛苦了,早晨把车挖出来去上班,晚上回来以后还要挖雪把车停进去。

张荣东:生活虽然不便,但有诗境。

徐晨阳:不过确实很美,我看到下雪最美的地方就是那里,黄昏的时候天是深蓝色的,大朵大朵的雪花落下来,跟童话世界一样。非常美,也非常宁静,基本上没有嘈杂,人也比较少,一个城市也就十几万人。

徐晨阳 《J 的肖像2》 80cm×100cm 布面油彩 2016 年

张荣东:看川端康成的《雪国》,让我联想到《水浒传》。《水浒传》中描写的自然环境是非常迷人的,森林、夕阳,你走一天路可能遇不到一个人。中国如今的浮躁也和自然环境的改变有关系。

徐晨阳:肯定有关系。

张荣东:我是个登山爱好者,我看到过整座山被削掉一半甚至被铲平,整个城市延伸到那个地方去。有人说,我们是失去了故乡的一代。

徐晨阳:中国现在的问题首先还是在农村。原来农村有乡绅,有知识分子在那里,这些人是农村社会的精英,精英消失了以后,农村失去了文化的根基,这种情况下,整个农村的基盘就给毁了。

张荣东:文化荒芜了。恬静的家园、山林里面,生长不出来诗意了。

徐晨阳:前段时间我们院到婺源采风,山村里还保留了一些明朝的建筑。很好的大宅子,原来的主人刚解放时就跑掉了,如今住了好几家村民。挺好的大厅旁边围着猪圈,天井上的木雕损坏得非常厉害。农村里留不下知识分子,这是很可悲的事情。

张荣东:现在有的画家到乡村去写生,总感觉他的画面里缺东西,其实缺的是文化联系。

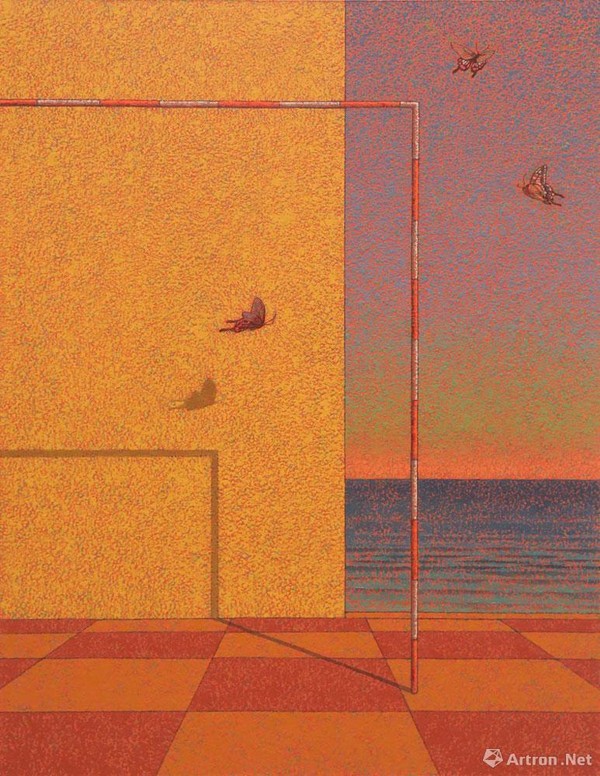

徐晨阳 《影之三》 117cm×91cm 布面油彩 2016 年

我从一开始就要确立自己的一个方式,不想跟在别人后面,那就另起炉灶好了,

虽然很难,开始也可能不是很成熟,但是我觉得是有意义的,这是我一直坚持以这么一种方式去创作的原因。

我需要的传承,是在我精神上与中国的唐宋有一个联系,这就够了。

我一直是要跟现实保持距离。我的绘画在与任何可能影响我或者我可能会接近的目标保持距离,

这是我创作最基本的姿态,因为我觉得艺术必须是独特的。

--徐晨阳

语言的深度

张荣东:你观看世界的方式决定了你的语言,我觉得你对语言还是非常重视的。你过去的访谈里提到索绪尔,事实上按照索绪尔的观点看来,语言就是文化本身。我们的文化本身就是巨型的语言,语言就是本质,用什么样的语言去表达自己,也决定了你的审美方式和精神指向。我也注意到你的绘画是一种累积式的,积点成形,是非常细腻、敏感的一种表现方式,印刷品很难抵达你作品的神韵。能谈谈你这种语言的形成吗?

徐晨阳:我是2000 年的时候开始这种绘画方式的,那时候我在日本的筑波大学读油画硕士,当时我做了一项名为“现代东方绘画的可能性”课题研究,这个课题与其说是一项研究,不如说是对我自己多年来在艺术思考上的一次梳理。我当时有一个很明确地想法,必须要形成一个我自己的语言,这个语言有几个点:首先,它肯定是体现了东方的情感和审美,因为一个东方的画家只要是沉浸在自己的本真里,他的作品必然是东方式的;其次,它依然是以油画材料为主的,因为油彩的表现力还是非常强的,但是绘画的方式应该是东方式的。我需要的是一个转换,它既不是西方人的油画,也不是水墨画,它就是我自己的绘画,一种东方式的绘画。

另外,当今社会很嘈杂、很浮躁。在这个时代,作为一个画家是否可以为这个社会做点什么,这其实是应该考虑的问题,不是说我画画就是为我自己,我喜欢画画,但同时能不能通过绘画为社会做点什么事情?哪怕很少,我觉得也是很好的事情。我希望能够在自己的绘画中传达出这样的精神取向:宁静、宽和、优雅、博大。实际上这也是和我国自古以来形成的精神气质有关联的。

为了形成这么一种语言,我做了很多的尝试。我尝试过铜版画、水印木刻、丙烯、坦培拉、湿壁画、日本的岩彩画、中国的水墨画,几乎所有的绘画样式我都尝试过,最后确定了这种被我称之为“堆积”的方式。最初用这种方式来绘画,跟我自己的喜好是有关系的。我虽然画油画,但是一直不太喜欢油画颜料粘稠的感觉,我喜欢干燥的画面,那种凝重的、一层一层慢慢沉淀积累的、无限丰富而又单纯的感觉,是令我比较舒服的状态,而不是一层精致的薄膜,一层表面的色彩。就像咱们看到的那种岩

壁画,它可能是斑驳的,可能是很陈旧的,但是它是深入的、有力量的。所以我选择一层一层堆积的方式,这种方式保证我每次的画面都是干燥的,这是第一;第二,上面的颜色不会把下面的颜色盖住,哪怕我画个二层、三层、四层,下面的色彩还是看得着。

徐晨阳 《影》 117cm×91cm 布面油画 2015 年

张荣东:它慢慢渗透进去。

徐晨阳:这个跟中国的水墨画很相像,它是一种纵向的色彩。中国的绘画,比如说底色是蓝色的,在上面画一层黄颜色,就变成绿色了,它们会相互影响。而欧洲的绘画不是这样子,近代油画大量使用不透明颜色,蓝色上面加个黄色,就变为黄颜色,它是一种“覆盖”,这里面其实有很大的差异。我这种方式是“堆积”,颜色也是层层积累、相互影响。“堆积”与“覆盖”,虽然只是两种不同的绘画方式,在其深层却体现出了东西方两种文化不一样的地方。中国的文化是一种不断堆积的文化,我们看中国的山水画,从唐宋到元明清,一直由这么一条传承的线连接着,可以很清晰地看到这条脉络,后人不会去打断它、否定它,而是加入自己的东西,使其更加丰富。这是中国的文化,是新与旧堆积在一起。欧洲的文化则是覆盖,尤其到了近代,一个新的流派起来以后,把前面的否定掉,是否定之否定,它强调一种原创的东西。

徐晨阳 《春水之七》 91cm×72.7cm 布面油彩 2016 年

张荣东:这种绘画语言的形成也是你灵魂向自由的抵达,这让我想起日本画,他们以前也是多水墨画、禅宗画,要追溯到中国的法常、梁楷。但是进入现代社会之后,那样的绘画就不能承载日本这个时代的情感,你仍然用水墨,用唐朝人、宋朝人创造的方法去表达,实际上跟现实是有距离的。古文再典雅、再完美,用来表达现代人的情感却不够鲜活,不够有生命力。后来平山郁夫、东山魁夷这批人,创造了一种新的语言、新的画法,开始脱离水墨的程式,新的绘画语言的诞生是一个非常伟大的事情。我们这个时代讲传统的继承,尤其是国画界,但这个继承并不是绘画语言的继承,你回到唐朝的语言,你能写得过唐朝人吗?其实还是要回到他们观察世界的方式。我在私下里经常说,印象派的东西很像李商隐的诗,与他的无题诗指向的那个境界是非常一致的。横跨了两个半球,但是也能找到会合点。你这种探索语言的状态对中国绘画是非常有益的。

徐晨阳:你刚才讲到东山魁夷、平山郁夫这一批画家,他们之所以产生这么一种绘画,其实跟材料是有很大关系的。我们现在知道日本有岩彩画,但岩彩画的历史并不长,近代才刚刚研发出来。他们之前用的是水墨,但是中国的水墨艺术太过高大了,他们只能存在于其阴影之下,所以他们想要形成一个日本自身的东西。岩彩是从中国的重彩中来的,中国重彩的颜料颗粒研磨得比较细,可与水较好的溶合,而岩彩画的矿物质颜料颗粒更粗大一点。不要小看这么一点点变化,颗粒大了以后,与水的溶合性就弱了,对纸张的要求、对胶的要求、绘画的语言都变了,需要新的画法。平山郁夫也好,东山魁夷也好,他们的绘画呈现出来一种气质,很东方、很现代,跟中国以前的文化,跟禅宗、佛教都有关系,而这种颜料的状态正好和这些都有契合点。岩彩画就是用矿物质研磨成颜料,用胶调和黏着,它的材料本身取自于大地,既具备水墨画的罩染性,又有一定的覆盖性,让画家可以引入一些西方油画的表现方法,画面丰富的同时,又保留了东方的趣味和美感。为什么在那个时期会出现“四大山”等一批大家?其实跟这个新材料、技法的出现有关系。中国的美术界一直都很重视画什么内容,实际上用什么画、怎么画也是很重要的。

这就谈到了材料和技法的问题。之前谈索绪尔的“没有清晰的语言就没有清晰的思想”,这一点我很赞同。我们常讲绘画语言,绘画语言就是你表述的一种方式,当然你可以用别人的方式去表述。但是如果说你能够有自己的表述方式的话,那是不是更好?

徐晨阳 《木星》 162cm×112cm 布面油彩 2014 年

张荣东:离心灵最近。

徐晨阳:对,因为那是产生于你的东西。如果你能以自己的表述方式表达自己的想法,那么这个表达一定最接近你的真实意图。我当时研究这么一个技法就是出于这个目的,首先我用的是油画颜料,需要跟西方的传统绘画、传统技法拉开距离,我要跟它不一样。日本和中国一样有很多偏好写实的画家。他们的绘画可能很像伦勃朗的画,很像洛佩斯的画,画得也很好,但是却无法超越伦勃朗、洛佩斯。我从一开始就要确立自己的一个方式,不想跟在别人后面,那就另起炉灶好了,虽然很难,开始也可能不是很成熟,但是我觉得是有意义的,这是我一直坚持以这么一种方式去创作的原因。

也有画家会讲究传承,觉得我这个东西好像哪里都不靠,没有渊源、没有传承,质疑这个

画的路子是不是正的。但是我不要这些即成技法的传承,我需要的传承,是在我精神上与中国的唐宋有一个联系,这就够了。

徐晨阳 《春水之七》91cm×72.7cm 布面油彩 2016 年

张荣东:你说得非常好,你这番话让我想起来中国学界一个普遍存在的问题。我读书的时候,老师对我的批判是“没有方法”:你的方法是康德的,是黑格尔的,还是海德格尔的?没有的话就是你路子不正。所以正如钱锺书在《围城》里借褚慎明之口所说,中国只有哲学家学家(philophilosophers),有研究海德格尔的专家,有研究康德的专家,有研究黑格尔的专家,但是出现不了中国的海德格尔、中国的康德,而只会用他们的方法看世界。

徐晨阳:你用得虽然熟练,但超越不了他。

张荣东:对。如今不仅仅是绘画界视方法、门派要大于本质,要求我们要用学术来解决问题,解决问题不重要了,你解决问题的姿态、状态、形体、方法、衣着,成为第一位的了。把这个现象放到学界、放到艺术界都是悲剧。

徐晨阳:我也有一些很好的做理论的朋友,他们理解我的绘画。但在当下的绘画界,我是比较孤独的一个存在。因为我的绘画虽然也是具象的,但是跟学院绘画、写实绘画还是不同的。

我的画也不属于当代艺术。我并不反对自己的作品中出现观念性的东西,但前提是这个观念是来自于我自身的,我并不希望在自己的绘画中出现那种当代艺术中较为普遍的标签式的观念。我不要标签,也不借用别人的观念。2013 年,我在美丽道做过一个展览叫《绘画的态度》,在画展前言中我提到,有人说绘画重要的不是艺术,我觉得这个是对的,但我认为重要的也不是观念。因为观念往往是别人的,是易变的。什么是本质的?态度,就是你自己的态度。画面是郑重严肃的还是玩世调侃的?是矫饰的还是朴素的?是现实的还是浪漫的?精神是西方的还是东方的?绘画的态度实际上就是人生的态度,当时我是这么个想法。在绘画里面可以有观念,但应该是我自己的观念,并且不是我的作品中最重要的因素。

张荣东:你和当代艺术的区别非常大,有非常强烈的对经典图式的维护,有些大画具有经典的甚至类似诗史的一种意味。当代绘画是以破坏、颠覆、解构作为主要特点,在你的绘画里,看不到颠覆、解构。

徐晨阳:我觉得我们现在这个社会不仅需要解构,更需要确立。所以说,我的绘画既不是当代艺术,也不是写实绘画,就像评论家彭锋说的,我在中国是非常独特的一个存在,跟谁都没关系,跟谁都不一样。

徐晨阳 《木星2》 162cm×117cm 布面油彩 2015

张荣东:这正是我千里迢迢来找你的主要原因,正因为你和大家不一样,一个艺术家如果连独立思考的能力都没有,大家还要抱团取暖,这是很可悲的事。

徐晨阳:我追求的是中国传统里面“大雅”的东西,这个其实和很多画家是一致的,只不过我们方式不一样。

张荣东:本质是一致的。

徐晨阳:我们追求的目标是一致的,只不过我们的途径不一样。

张荣东:我在网上也看了一些你的画,你原来也曾经画过女性和花的这种相互隐喻、相互映照的题材。在你的画里看到很多象征、隐喻的东西。你虽然描绘一个物象,但是你指向的是物象背后隐藏的另一种东西,是一个画面之外不可言说、不可表现的韵味、气息或者指向,这导致你的绘画不是单义的,而是多义的。从绘画风格上来讲,按照古人的说法,你一定不是现实主义的,而是浪漫主义的,因为只有浪漫主义才用此物引出他物,而不是实指。当代中国像你这样的经典图式的绘画多表现为现实主义,一个现实主义的画家理解不了一个浪漫主义的画家,这是两条路。虽然指向的都是真和美,但是现实主义往往还是指向描述的对象本身,而你指向的是更为遥远的远方、更遥远的世界。

徐晨阳:我一直是要跟现实保持距离。我的绘画与和任何可能影响我或者我可能会接近的目标保持距离,这是我创作最基本的姿态,因为我觉得艺术必须是独特的。既然是从事艺术创作,就应该提供一个独特的、个人的、新的形式和体验,和任何会影响到这种独特性的因素保持距离,就算那可能是个捷径或者会让我取得更好的效果,我仍然会保持距离。

徐晨阳 《木星5》 162cm×117cm 布面油彩 2015 年

张荣东:自从照相术出现以来,过去经典绘画的很大一部分内容已经被取代了。你面对一个物象的时候,照相术可以更精确地保留、呈现它。那么艺术存在、绘画还有什么意义?当画家的作品失去了心灵的建构、失去了心灵的想象,那不就是一个毫无意义的图形吗?

徐晨阳:我在看到很好的风景时,从来没有要把它描绘下来的冲动。我觉得这个地方好看,色调很好,构成很好,我可能欣赏它,但是从来没有把它如实描绘下来的愿望。开始我也觉得自己挺奇怪的,后来我知道,我需要的不是对现实的再现,而是需要和现实保持距离。所以我画奔跑的马,下面是双色的格子而不是草原,我不会画一匹在草原上奔跑的马,那不是我的绘画。当然我需要通过马的这么一种姿态来表达内心的一种意念。我不画四蹄张开的马,而是蓄势待发的马,后边的风景都是图式化的,每一张虽然都不一样,但有一个统一的样式,就是这种色调、这种格式、这种样子。我为什么要这样画后面的背景?第一,有了格子以后,就和现实拉开距离了,它就不是一匹现实中的马,而是精神中的东西;第二,其实我要想画一个现实中的风景很简单,但是我不要那个样子,我需要的是一种图式。打个比方,咱们看埃及的绘画、浮雕,所有的造型都有统一的样式,这就是一种程式化的艺术。中国绘画也是程式化的艺术,山怎么画、石头怎么画、树怎么画都有套路,这种程式化其实是艺术发展到很高的高度以后产生的,并不是不好的东西,低级的艺术不可能产生程式

化的形式感。比如说你看到我这些画,我希望呈现出一种程式化的风景,那些远山、田野、树林、道路,都是我心里的一种风景。

在日本的时候,一个艺术杂志采访我,问我画面中的背景有没有什么特殊的含义。我说里面会有一些寓意在里面,比如说远山和树林, 它是我对于祖先、家族这些概念的遐想。那些错落的田野会让我想到那些生生不息的生活。那些道路和沟壑,有着联络和沟通的意味。再比如说颜色,它也会有一些暗喻。我们知道,在西方的宗教画里,颜色都具有一定意味,简单地来说,红色代表圣爱、生命,蓝色代表真理,绿色象征着生生不息、重生、不朽,白色表示纯洁和完美,而红色和白色一起用的时候,则被用来表示节日的欢乐等。这里面有色彩的暗示和联想,我在运用色彩的时候也会考虑这些因素,当然不一定把它的这些含义讲得非常明白,观者可以去慢慢体会。

张荣东:有时候像是梦境的叠加。

徐晨阳:也是我各种意念的叠加,这种风景一旦与现实的风景有了距离之后,精神层面的意味就会凸显出来。

忧伤、细腻的人和天地的相融状态,非常微妙。无论是早晨玻璃杯的反光,还是雪国的星空,都蕴含着神秘的觉悟与发现。由中国传入的禅宗在中国已然式微,却在日本开花结果。

里面的光也好、影也好,时间也好、空间也好,

它其实是一个没有拘束的、没有限制的一个时空形式。

我大概初中的时候就有这种意识,感觉我们所处的宇宙就是这样的。

我的这种宇宙观一直存在着,但没有找到合适的方式把它表现出来。

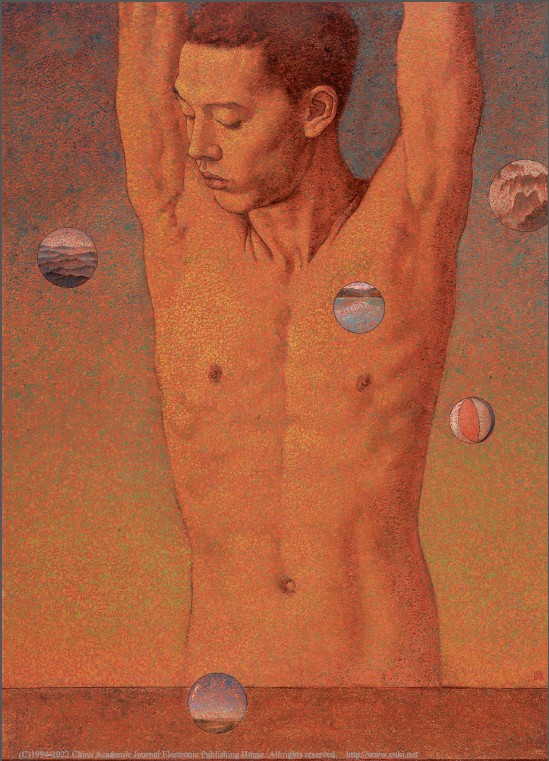

直到那一天我画这个男子,他就像一个宇宙一样,他就是一个星球,他就是木星。

--徐晨阳

梦境的星空

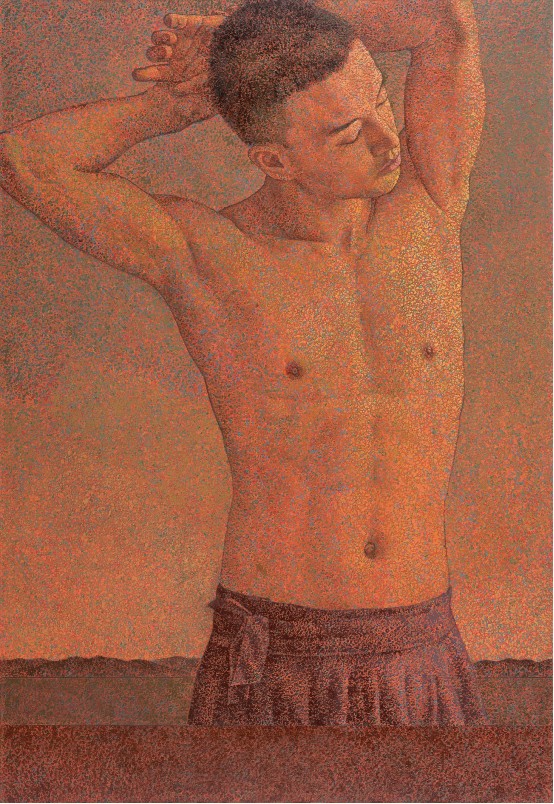

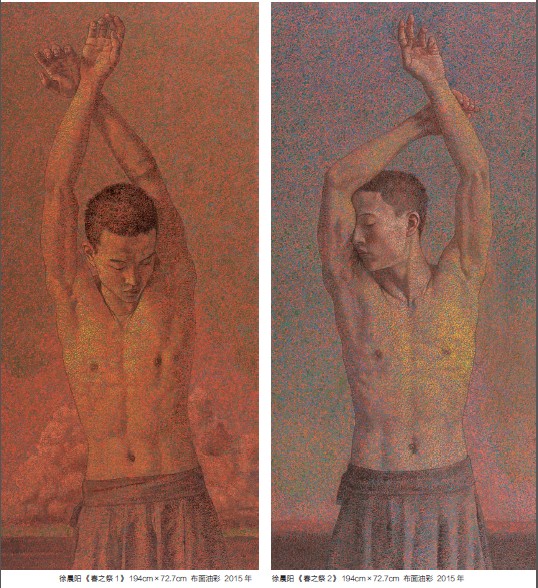

张荣东:我注意到你最近画的舞者, 这个男孩是你发现的模特儿,是吧?

徐晨阳:对。

张荣东:在其他访谈上我也看到大伙儿都在询问这个问题。你看到他沉浸在自己的梦境或者白日梦里,你看不见他的梦,但是你已经感觉到他进入到另一个世界,这样的描述实际上糅合了你指向的一个不可言说的梦境,它不是实指的,他的姿态本身不是主要的,这是非常有意思的,是对画者精神的探索,在一个形象里面融合了一个冥想的世界。

徐晨阳:人物画是我主要的创作题材,我之前画一些女性,后来画这个男子,我画他,一定是他的形象,或者他的气息触动了我。刚接触这个男子时,他是北京现代芭蕾舞团的一名舞者,当时我看他的一个演出,一下子觉得可以画他。我之前就想表现男性,只是一直没有找到一个切入点,看到这个舞者后,感觉他可以进入我的画面,于是就请他做我的模特。后来他去做了演员,前几年崔健拍了一个片子《蓝色骨头》,他是主演。当时我想画他,与他的形体给我的感觉很有关系,恰到好处的流畅线

条和肌肉,还有一种沉静的气息,这个很关键。同时,我希望模特最好是中性一点,不要有明确的倾向,这样留给我表现的空间就大一些,便于注入我想表达的内容。最终画面上呈现出来的可能和他原型不太一样,但是却符合我需要的一个状态。比如说举着手的这么一个姿态,这个姿态每个人都会做,但不是一个常规的姿态,这么举起来以后,就形成了一种仪式感,有一种意味在里面,这种意味可能是宗教性的,也有人性方面的体现,既是伸展,又有挣扎或者被束缚的意味在里面。一旦经过好多张的重复以后,它就会产生一种意义。

张荣东:你的画里面,也有这种多重的空间、不同时光的聚合。

徐晨阳:是的,《记忆流星》系列都是多个画面的组合。我们对比一下,《木星》系列是有主体的,表现的就是这个举着手的男子或者说是一个木星,而《记忆流星》系列,一个画面里存在了多个景象,主体也不再是一个而是几个且相互独立,不再是表现一个主题,而是在营造一个空间了。

当然,最初的想法是记忆的碎片,以这种散乱的方式呈现着,这种画面给观者更大的空间,是观者可以进入的一种绘画。

张荣东:木星这个点非常好,有一个非常宏阔的空间,我们也像宇宙茫茫星辰里面的一个点,而你的画也是由这个点累积而成的。

徐晨阳:去年5 月份,我在北欧获得了一个肖像奖,我后来知道这是一个很严肃的奖,大概有十几个国家博物馆的馆长作为评委,在一千多件作品里面选出130 张参展,再评一、二、三等奖各一名。当时有一个俄罗斯基金会的主席,一开始以为我的绘画是点彩,后来发现不是,就让我给他解释一下。我说,第一,这肯定不是点彩,这是我们东方的、中国的一种方式,是一种堆积的方法。中国文化传承的方式是堆积,不断的积累、丰富,而非西方的否定之否定;第二,我画的是木星,这无数的点,就只有一条细细的线把形体区别开来,身体和背景如果没有这根线,它就消散了。我们的人体、包括所有物质都是这样。

张荣东:对,有凝结它的一个力。

徐晨阳:我从小就觉得那些微小的分子上面也许存在着一个宇宙呢,它也许就是太阳系,也许这里面还有个地球,是那么那么地小,小到完全不能想象,从这个意义上看,我们可能就是非常非常巨大的。而我们这个银河系则是更大宇宙中的一片尘埃,在其中的我们又是极其渺小的。

张荣东:你这个想法和中国传统文化暗合,芥子中可见须弥。

徐晨阳:这个是我很朴素的一种体会,大概初中的时候就有这种意识,感觉我们所处的宇宙就是这样的。我的这种宇宙观一直存在着,但没有找到合适的方式把它表现出来。直到那一天我画这个男子,他就像一个宇宙一样,他就是一个星球,他就是木星。这一下就串起来了,我可以在画面里表现我的宇宙观了。

张荣东:这条线聚拢起来的不仅是他的身体,也是他的精神世界。

徐晨阳:对。

张荣东:这个方向和你过去的绘画相比,有了一个更深的可能解读的范畴。

徐晨阳:我们刚刚讲了,这种堆积的方式是东方式的,堆积使得颜料和颜料之间有了厚度和纵深度。其实这种纵向的颜料关系是东方式的、水墨的、渗透的东西,而点的聚散又牵涉到中国的道家思想。

张荣东:你对时间的这种探索和中国古人是一样的,山中方一日,世上已千年。包括时空,传统中国画把不同的时空凝结在一起,它是糅合无数的视角,最后形成了一个心灵印象。你和中国绘画传统离得非常近。

徐晨阳:里面的光也好、影也好,时间也好、空间也好,它其实是一个没有拘束的、没有限制的一个时空形式。

张荣东:你没有被这种现实的时间给拘束住,你是把时光看作一个整体去探索、表达它。

徐晨阳:在绘画里面去接近中国传统绘画中的散点时空表现也是一个尝试。在西方的绘画里面,那种空间、光影的时效性是很强的。

张荣东:不知道你自己察觉没有,你绘画的色彩倾向也和中国传统绘画离得很近。

徐晨阳:应该是的。

张荣东:类似于赭石、石青、石绿的色彩特别多。

徐晨阳:它是分阶段,我前几年全部是暖色的,红得很浓烈。当时有朋友来看了以后,觉得不大能接受,觉得怎么那么红,但是后来发现我在红红的调子里面会有很多变化的层次,慢慢大家就接受了,觉得也很好看,颜色与众不同。前段时间我有一个很偶然的发现,百度有一个图片搜索功能,我用我的绘画去搜索跟它相似的绘画,出来的全部是欧洲的宗教壁画,很暖很红的画面。这种色调上的相近,既是一种巧合,也是因为我的画面中原本就含有崇高性、宗教性的表现需求,所以这种相近也就很自然了。

张荣东:包括你现在的绘画,我感觉到你应该是受到岩彩画和东方壁画的影响。

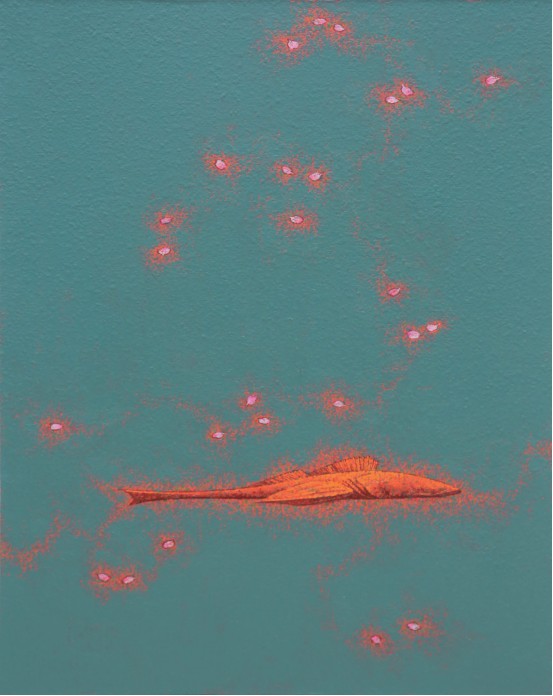

徐晨阳:从去年开始一下子又变了,进入《记忆流星》系列的创作后变成这种青绿色彩。既然画面上出现这种颜色,那么这种颜色必定符合了我当下的某种心理需要。同时,我觉得这个系列的颜色有很大的表现可能性。画面色调变了,构成也变了,这个颜色很东方。

张荣东:很东方。我们杂志做青绿山水研究,沿着中国的石窟走一遍。石青、石绿是佛教壁画的基本色,道教壁画也是这样。阿富汗的青金石色彩千年不变。就像你说的,那是来自大地的色彩,它不是人工化学合成的,而是从地下开采出来的天然矿物,把它研磨碎了,就是世界上最璀璨夺目的颜料,而且非常沉静。像新疆克孜尔壁画,千年过去还是神采夺目,它经受住了时间的考验。这个颜料本身也意味着一种永恒、一种很神圣的永恒。

徐晨阳:我今年1 月份在中国美术馆做了一个名为《记忆·流星》的个展。展厅展示的主要是我的《木星》系列和《记忆流星》系列。这两个系列对比起来看还是很能说明问题的。《木星》系列要早一点,画面焦距于一个主体,有红色的、宗教般的色彩处理,而《记忆流星》系列则是东方式的散点时空,背景色则接近中国传统绘画里的石青、石绿。实际上西方的建筑也强调主体性,比如他们的教堂,往往就是一个单独的主体建筑,而中国的建筑强调的是一种空间概念,一种散点式的庭院格局。所以可以说,我最近的创作,无论是色彩的改变,还是从主体到空间的转换,都是我以自己的方式向东方的传统、向唐宋文化的一种接近。

责任编辑/ 王潇

徐晨阳

中国艺术研究院专职画家。毕业于南京艺术学院美术系油画本科专业,1994 年获日本文部省奖学金赴日留学,先后在上越教育大学、筑波大学、东京艺术大学等三所国立大学学习,获艺术学硕士和教育学硕士学位。2009年于中国艺术研究院获油画创作与理论专业博士学位。

Copyright Reserved 2000-2024 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号